明治18年に「松尾組」として佐賀県武雄市で創業した松尾建設株式会社。同社は1世紀以上にわたり、土木・建築を主体とする総合建設業として地域と共に歩んできた。地域に根ざした九州最大のゼネコンとして「信用が日本最大」を目指す経営を実践している。同社の経営層は、建設業のDX推進におけるBIM(Building Information Modeling)導入の意識が高く、

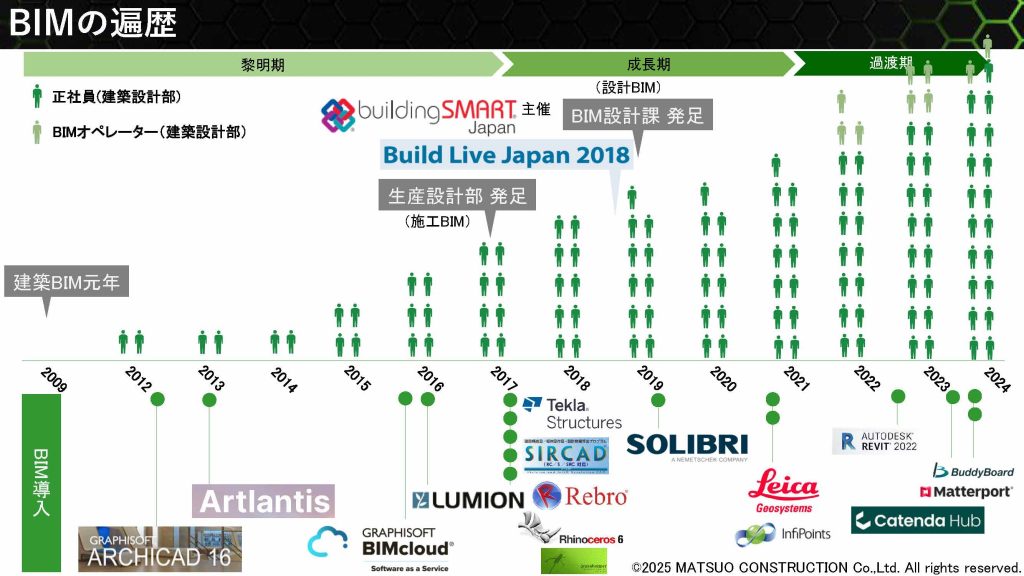

2017年の生産設計部の発足をきっかけに、設計〜施工で一貫したBIMの取り組みに向けて舵を切った。そして、2023年頃から「Catenda Hub」での運用を進めている。

写真左: 松尾建設株式会社 工事原価本部 生産 奥田 博美 氏

写真右: 松尾建設株式会社 建築設計部 BIM 設計課 兼 DX戦略本部DX推進部 大野 智士 氏

BIM活用率100%を目指した5ヵ年計画

松尾建設株式会社の建築設計部で、BIM推進に携わってきたBIM設計課の大野智士氏は、取り組みの経緯を次のように振り返る。「弊社が初めてBIMソフトのArchiCADを導入したのは、2012年になります。当初はプレゼンや提案力の強化目的で、パースや動画に注力していました。その後、2017年に生産設計部が発足すると、施工支援を目的にBIMが使われるようになりました。そして、2018年に設計の若手を中心にBuild Live Japanのコンペティションに参加したことがきっかけとなり、2019年にBIM設計課が発足しBIMの本格運用が開始しました。」。

発足時は5名だったBIM設計課は2021年には13名となり、建築設計部全体の3割を占めるまで拡充し、現在は設計施工でBIMを活用した案件が定着してきている。大野氏は「2019年にBIM設計課が発足した際に、5 ヵ年計画として設計施工案件のBIM活用率100%を目標に掲げ、最終年度の2024年度にはその目標を達成することができました。BIM設計課のメンバーはそれぞれ意匠、構造、設備などの専門設計スキルを持ちながらBIMの推進役として実プロジェクトに参加しています。最近は建築設計部のBIMスキルが向上し、われわれメンバーがいなくても設計担当者が率先してBIMに取り組むプロジェクトが増えています。」と現在の取り組みを説明する。

オープンなCDEを具現化した「Catenda Hub」による生産性の革新

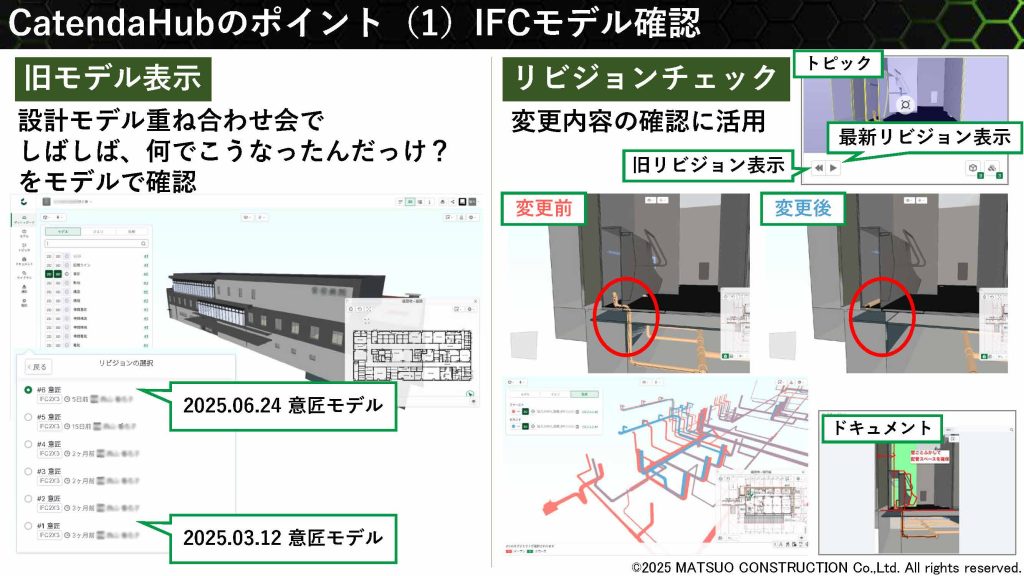

工事原価本部 生産設計部 統括の奥田 博美氏は、同社のopenCDEの環境整備に至るまでの様々な苦労について次のように話す。「CDEに関しては、その概念を理解するとともに、2017年ごろから検討を開始していましたが、当初利用していたBIMのツールはクローズドな環境に基づいた仕様になっていて、データ共有に関してソフトウェア的な問題とか、リソースの問題など、多くの課題を抱えていました。具体的には、ArchiCADで保存したIFCデータであれば問題なくアップロードできるのですが、他のBIMソフトで保存されたデータをアップロードできないことがあり、そうしたときにはArchiCADを使える担当者が、手作業でデータを変換してアップロードする必要がありました。その結果、運用が煩雑になりファイルを変換する担当者の負担が増えていました」と過去の問題に触れる。データ共有に課題のあるクローズドなBIMの運用に課題を感じていた同社は、紹介され受講した『BIMプロフェッショナル認証』で学んだオープンな共有データ環境(CDE)を具現化した「Catenda

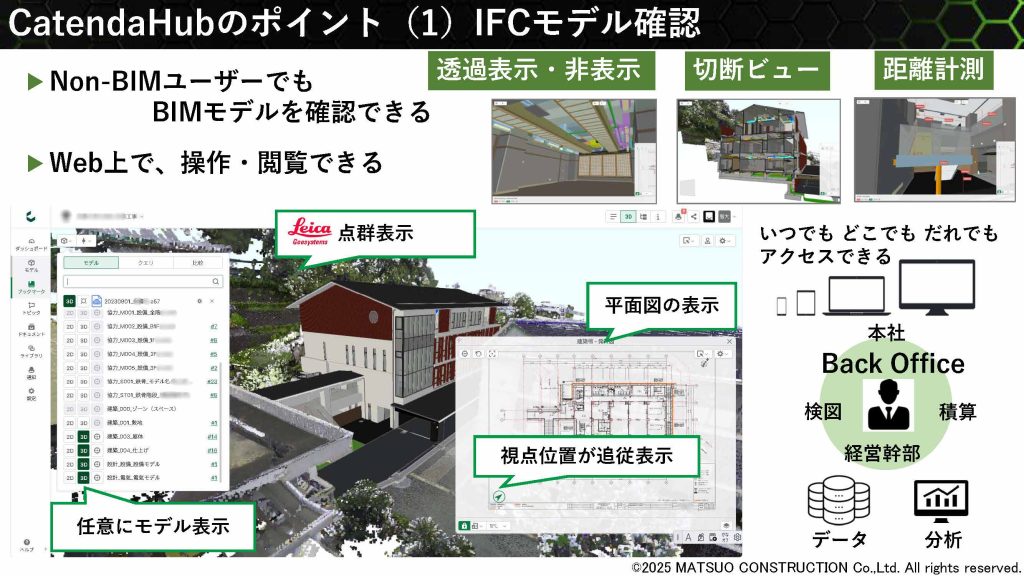

Hub」の導入に舵を切った。大野氏は「同認証の講習に参加して、当社が必要としているBIMを実現するためには、openCDEによるリソースの分散と共有が必要だと分かりました」と導入のきっかけの一つとなったことを話す。

奥田氏も「openCDEの概念は優れていると分かっていても、実現するのは難しいと考えていました。そんなときに、openCDEを実現しているCatenda Hub を紹介いただき、これは非常にいいのではないかと判断して、2023年9月から1年間、試験的な導入を開始しました。結果として、Catenda Hub によるopenCDEはリソースの分担ができる環境ができ、また理解し易く、BIMの敷居をすごく下げてくれました。Catenda Hub は特定ソフトのフォーマットに依存せず、IFCデータ連携で誰もが手軽につながり合うことから、協力会社やメーカーなどのプロジェクト関係者が使っている業務ソフトとも連携できるので、関係者のリソースを最大限に引き出せます。またCatenda Hub は点群データもストレスなく描画してくれます。アップロードすると、すぐに更新してくれるのでフラストレーションもなく

なりました」と導入の効果に触れる。同社では試験運用を経て、2025年度からは本格的な運用を実践している。

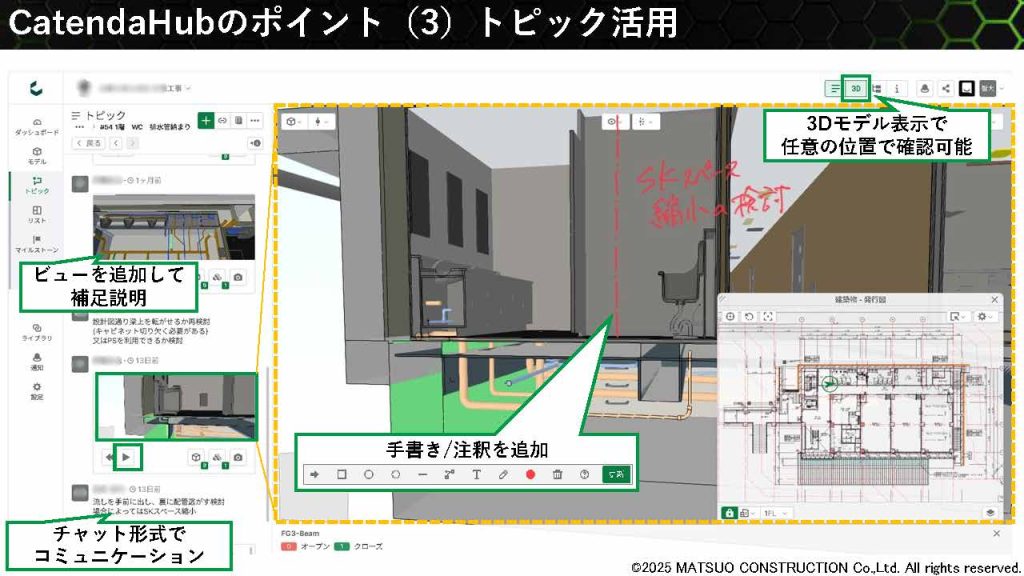

大野氏は「Catenda Hub によるBIMモデルの共有により、情報伝達のロスが減少しコミュニケーションが円滑になりました」と評価する。さらに奥田氏は「Catenda Hub の導入により、関係者が円滑に情報共有する流れが生まれてきました。また、協力会社もCatenda

Hubにアクセスし、情報共有や調整を行っています。そして、鉄骨ファブからは、『建築データと鉄骨データを重ねて確認できるので、理解度が深まった』と好評を得ています。Catenda Hub のメリットは、特別なトレーニングをしなくても直感的に使える操作性の良さです。協力会社に対しても、マニュアルの抜粋と説明動画を伝えるだけで、抵抗なく使いこなしてくれます。レクチャーをする必要がないアプリなので、openCDEを推進しやすい環境が整います」と補足する。現在では、Catenda Hub には1プロジェクトあたり、鉄骨ファブなどの担当者を含め、30-40名がアクセスする。

導入の効果について、大野氏は「以前に使っていたBIMは、データが重くて動かなかったりもしましたが、Catenda Hub はブラウザでの動きもスムーズで、操作も簡単なので職人や計画立案者への説明などに活用しています。Catenda Hub を使うようになり、建築・鉄骨・設備のモデル確認が容易になりました。これまでは、納まりが難しかった天井ぶどう棚などでも有効に活用しています。Catenda Hub の恩恵を受けた現場の所長からも、『次もBIMでやろうよ』と前向きな評価をいただいています」と話す。

BIMによる建築確認申請に向けた活動

いると感じている同社では、すでに取り組みを実践している。大野氏は「2026年春からスタートするBIMによる建築確認申請に向けて、国交省の資料を見ますと、BIMによる申請はBIM図面審査とBIMデータ審査という2つの段階があります。2026年春からのBIM図面審査では、BIMデータはあくまでも参考として、従来通りに2Dによる図面の審査が行われます。IFCデータが審査対象外であっても、審査対象がPDFの図面で整合性が取れていれば、図面間の整合チェックが不要になり、審査時間の短縮が期待できます。また、2029年春に予定されているBIMデータ審査では、IFCが審査対象になるので、IFC活用による効率化が期待されています」と活動に触れる。さらに「当社と日本ERI株式会社による確認申請CDEの試行では、意匠審査において吹き抜け部を含む断面の確認に役立ちました。また、Catenda Hubでは点群と建物モデルが併せて表示できるので、敷地状況や計画地周辺の把握にも役立ちました。建物イメージが難解な場合や、既存の建物との接続状況の理解において、IFCモデルがあると確認は大変スムーズになります」と取り組みについても説明する。

今後の展望

今後に向けた取り組みについて、奥田氏は「BIMの活用範囲を拡大していく計画です。過去の物件データやIFCデータを活用し、建物の情報を継続的に利用できる基盤作りを目指します。建設市場のデータやビッグデータと連携させ、データドリブンな事業戦略を構築して

いきたいです」と計画を語る。

そして大野氏は「自動設計や自動積算などにも、BIMを活用していきたいと思います。設計部門では、全社員がArchiCADやBIMツールを操作できる環境を整え、BIMデータを蓄積していきます。今後はこれらのデータを有効活用し、設計の効率化や品質向上につなげていきます」と展望を語った。

CORPORATE PROFILE

本店所在地: 佐賀市多布施一丁目 4 番27号

創 業: 明治18年

業務内容: 総合建設業(土木一式、建築一式請負)

土木・建築工事の企画設計および監督

土木・建築工事に要する材料の販売

および販売受託

不動産取得・売買および仲介

産業廃棄物の処理

温水器・厨房機器等の販売

科学館・博物館・体育館・公営住宅等

公共施設の管理および運営

前各号に掲げたものの附帯事業

完全版ケーススタディは ここをクリック